篠 笛

日本十二律調音 篠笛 京師 -みやこ-

笛師:森田香織 / 監修:森田 玲

篠笛の魅力である透明で艶のある音色、鼓膜に響く華やかな指打ち音を大切にしながら、一管一管手作りで丁寧に仕上げた、こだわりの篠笛です。雑音の少ない美しい響きを実現するために管内は本漆塗りとし、笛の外側には補強と装飾を兼ねた籐巻きを施して、 品のある雰囲気に仕上げました。自由な指運びを確保しながら指孔の位置と大きさを決め、日本伝統の十二律を基に調音しています。 初めて笛を吹く方、より音色を追求したい方など、篠笛に想いを寄せるすべての方にお薦めします。古く都は「京師-ケイシ-」と呼ばれました。京都から篠笛を届けたいという気持ちを込めて「京師」と書いて「みやこ」と名付けました。

[特徴] |

・透明で艶のある音色 |

|---|---|

[種類] |

・素竹 |

[調律法] |

・古典調 <古典的調音篠笛> |

篠笛の種類についての詳細は → こちら

笛師の紹介

笛師:森田香織

音色に対して強いこだわりを持つ師・森田玲(篠笛奏者)の下、ひたむきに音と向き合い試行錯誤を重ねて「京師」を作り上げた。竹の採取から笛づくりまでを一貫してこなす。 奏者としての経験と、篠笛研究で得た知見を活かし、吹き手に寄り添いつつ、篠笛の歴史に恥じない笛師を目指す。

岸和田祭だんじり囃子

鳴物専用篠笛 岸極 -きしのきわみ-

岸和田型の地車囃子の鳴物専用篠笛です。太鼓と鉦の音に負けない「祭の現場」で存在感のある音を目指して、歌口と指孔の形や角度に工夫を加え、十分な音量、遠音のさす透明な音色と華やかな指打ち音、豊かな響きと吹き応えを実現しました。 篠笛文化研究社(民の謡<たみのうた>)創設以来の岸和田祭の鳴物研究の成果を活かして、だんじり囃子の奏楽に必要な五つの音それぞれの音高や音色に気を配っています。 「岸極(きしのきわみ)」の名称は、江戸時代に岸和田藩が地車(だんじり)製作の承認に用いた極印(焼印)に因み、その印を忠実に再現して焼印としました。七本半調子相当の六孔古典調の篠笛です。

[特徴] |

・鳴る!響く! |

|---|---|

[種類] |

・素竹 |

プラスチック篠笛 篠音 -しののね-

原型製作:山田藍山 / 販売:篠笛文化研究社

七本調子・邦楽調(唄用)/ ケース・運指表付

学校教材・初心者用

初心者向けのプラスチック製の篠笛です。「わらべ歌」や「桜」などの日本古歌、三味線や箏との合奏、太鼓と合わせた祭囃子など、様々な日本の曲を演奏することができます。本物の竹の形状と同じように内径に変化を持たせることによって、竹の笛に近い音色と吹き応えを実現。音階を整えつつも、小さな子供たちや初心者でも無理なく押さえることができる指孔の配置で、篠笛の醍醐味である「指打ち」も存分に楽しむことができます。多くの人たちに篠笛の音を楽しんで欲しいとの想いを込めて「篠音(しののね)」と名付けました。

学校の音楽授業への篠笛導入のご提案

特注品

各地の祭で吹かれる篠笛の仕様に合わせて

篠笛を製作いたします。

各地の祭で吹かれる篠笛の仕様は様々です。既存の笛や「京師(みやこ)」とは異なる音階の篠笛がご入り用の際は、特注品を承りますのでご相談ください。地元仕様の音階で、吹き心地、音色や音量、指打ち音などに「京師」の特徴を活かした笛のご提案も可能です。

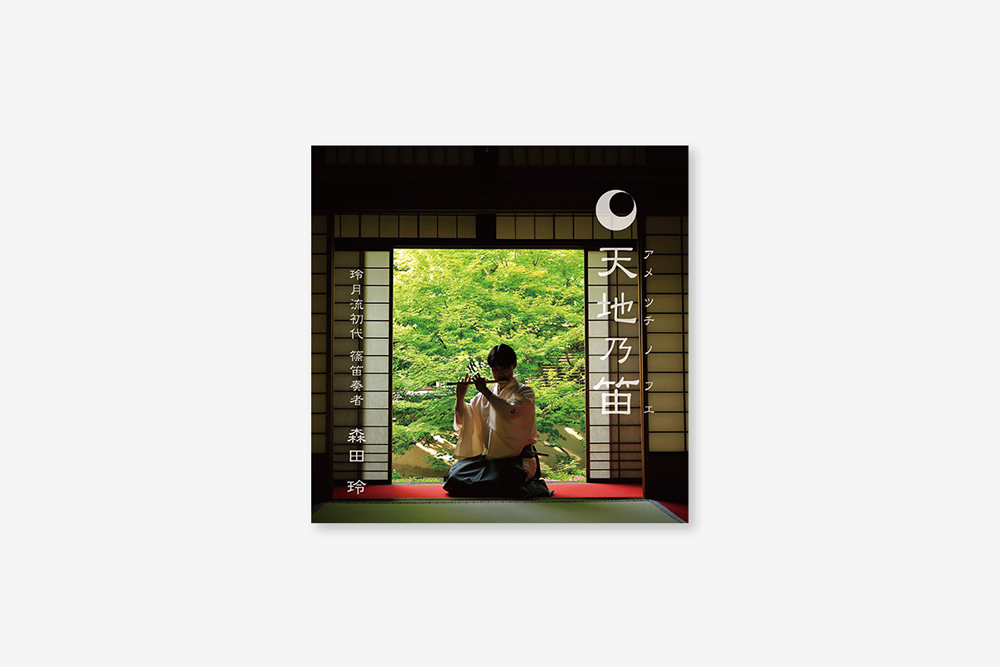

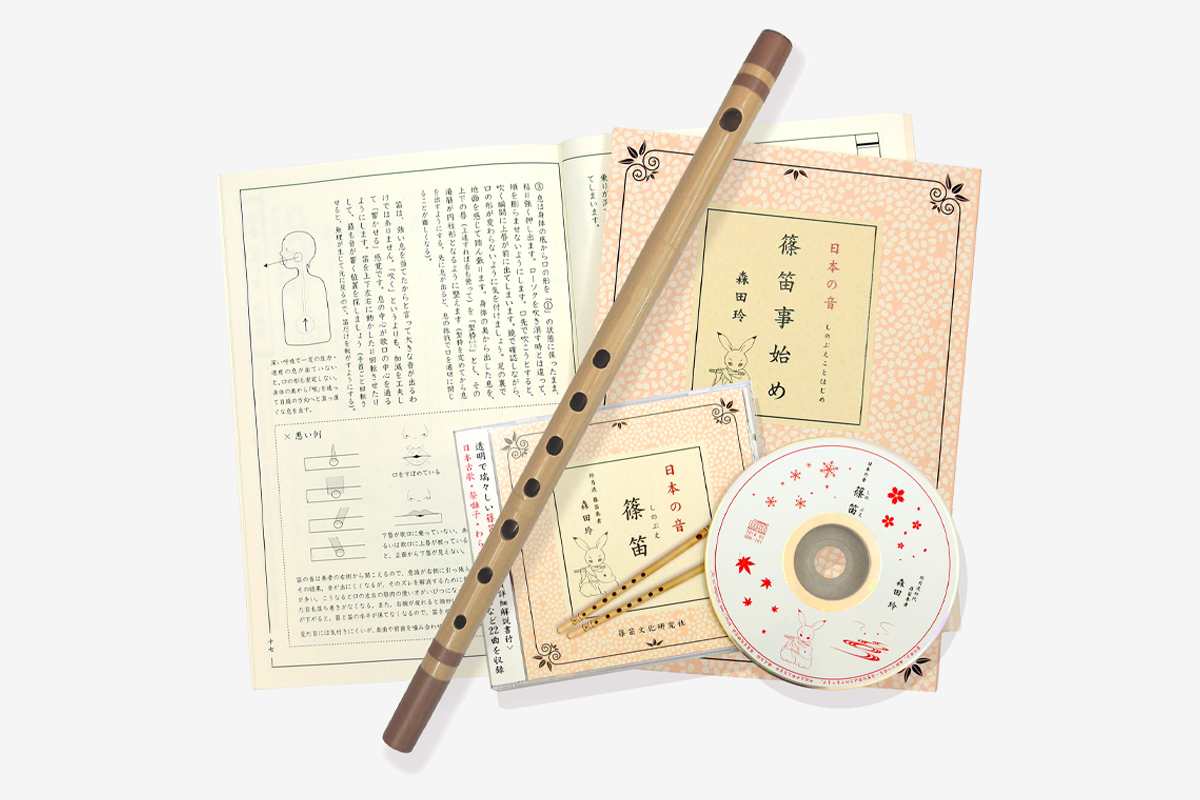

教本・CD

篠笛独習教材一式(イ)プラスチック篠笛 付き

教本『日本の音 篠笛事始め』、CD「日本の音 篠笛」、「プラスチック篠笛」の三点を含む独習教材。ご自宅で一人でも効果的に篠笛の練習を行なうことができます。学校の先生や指導者にもお薦め。

篠笛教本「日本の音 篠笛事始め」

篠笛の吹き方、譜面、歴史など、篠笛を学ぶ初心者や経験者、日本音楽に関心のある人々にとって必要な篠笛の基本事項を総括する篠笛教本。「わらべ歌」や「日本古歌」「祭囃子」など20曲以上の数字譜を収録。

CD「日本の音 篠笛」

玲月流初代・篠笛奏者、森田玲による篠笛曲集。「日本古歌」「わらべ歌」「祭囃子」「新曲」など未来に伝えたい日本の音曲22曲を収録。 遠音のさす清らかで瑞々しい音色で「日本の音」をお楽しみください。

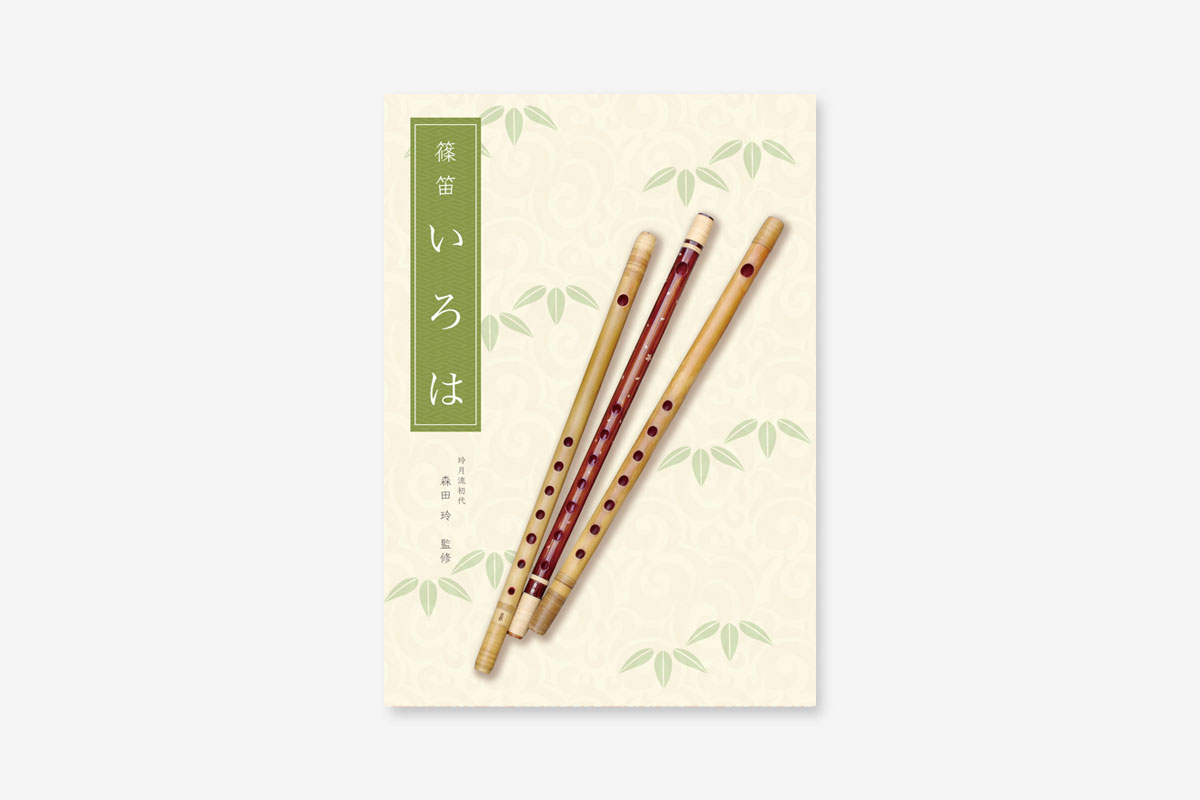

学校教材用・篠笛教本「篠笛 いろは」

中学・高校生向けの音楽の授業のための教本です。写真・図を豊富に用いて分かりやすく解説しています。掲載曲(数字譜)の音源は、QRコードのリンク先から視聴可能です。

書籍

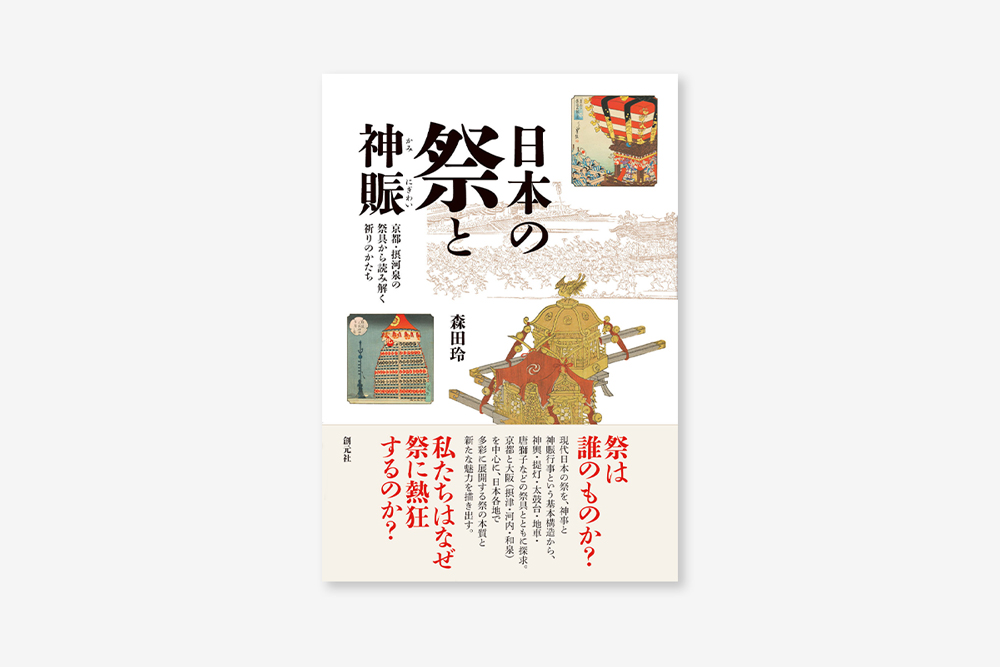

日本の祭と神賑

―京都・摂河泉の祭具から読み解く祈りのかたち―

多彩に展開する日本の祭を「神事」と「神賑行事」に分類し、カミとヒトが織りなす基本構造から図解。神輿・提灯・太鼓台・地車・唐獅子などの祭具のルーツと歴史を明らかにします。貴重史料も多数掲載。

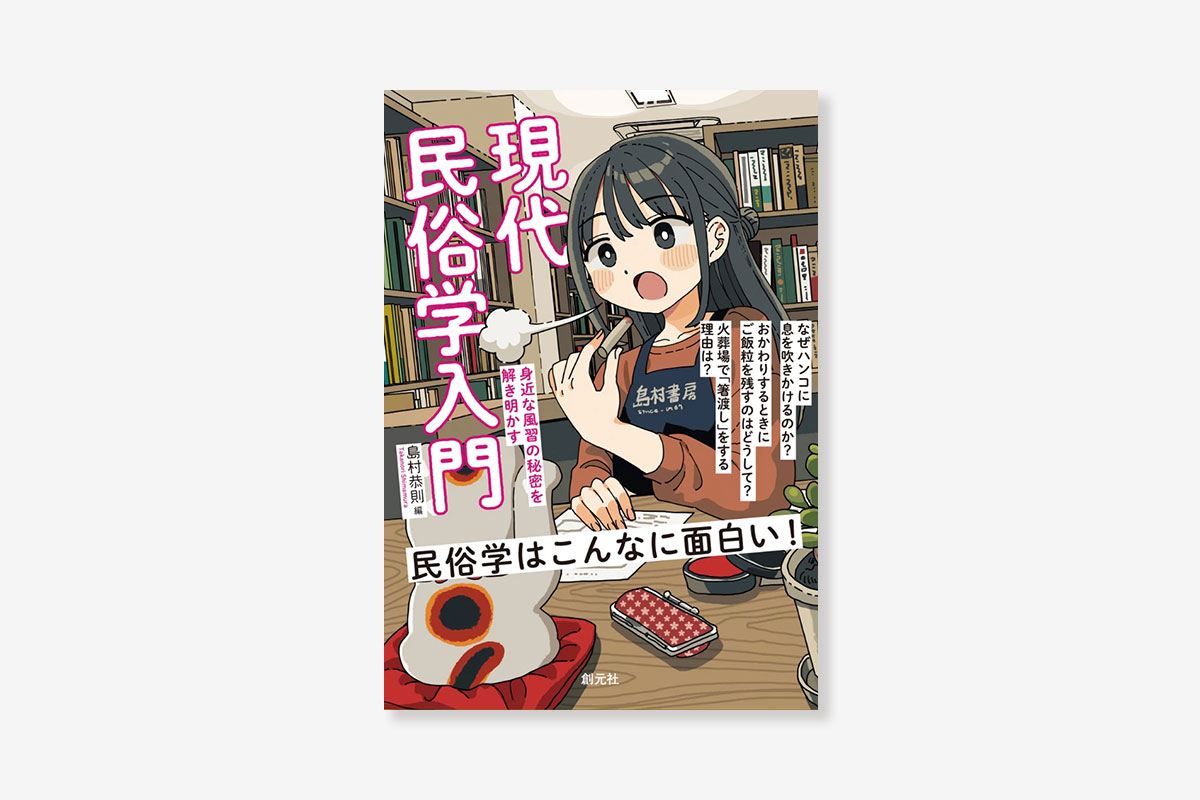

現代民俗学入門

―身近な風習の秘密を解き明かす―

民俗学の知識を使って、現在の世の中の各所に潜むいろいろな疑問や話題を取り上げ、豊富な図解とともにわかりやすく解説します。島村恭則(編著)森田玲(分担執筆)

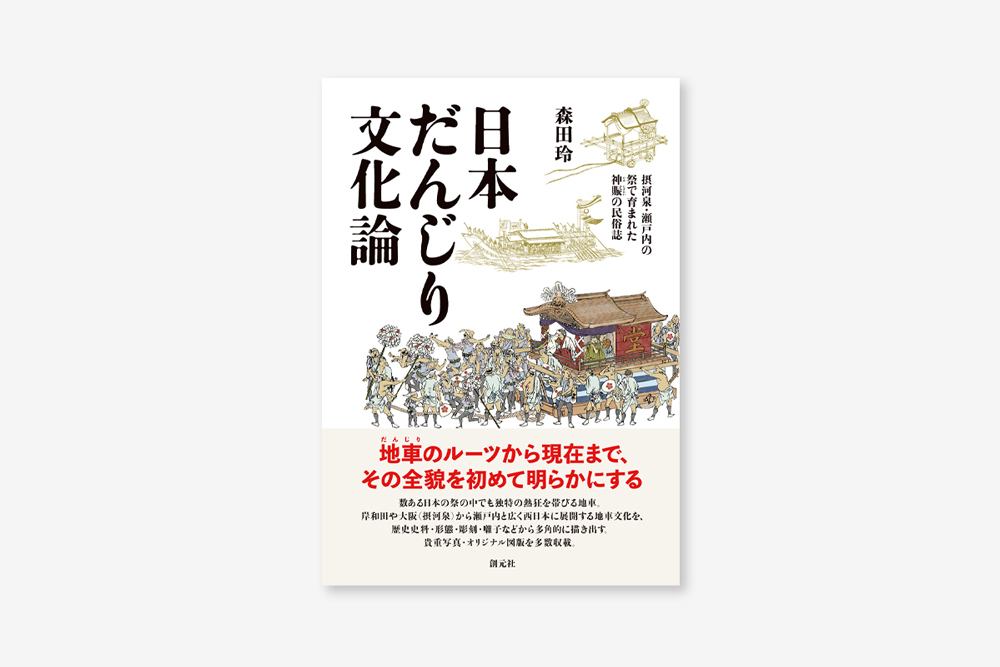

日本だんじり文化論

―摂河泉・瀬戸内の祭で育まれた神賑の民俗誌―

岸和田ほか大阪(摂河泉)、瀬戸内に広がる地車(だんじり)文化を歴史史料・形態・彫刻・囃子などから多角的に描写。様々に展開する地車の全貌を初めて明らかにする画期的著作。

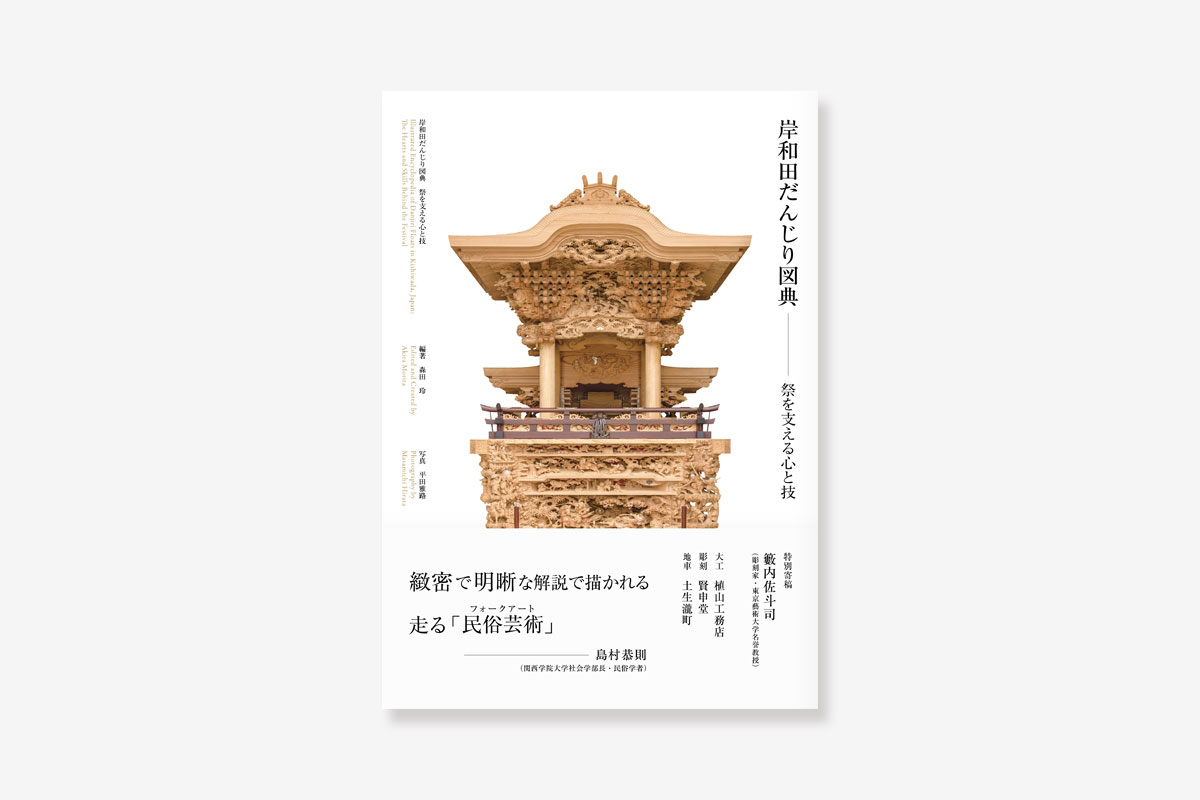

岸和田だんじり図典

―祭を支える心と技―

泉州地域(大阪府南部)の祭で曳き回される岸和田型の地車(だんじり)を、豊富な写真と図版を用いて徹底解剖。地車の姿と彫刻を美しい写真で紹介し、その来歴を詳述するとともに、祭を支える担い手と職人の世界を活写します。