商品紹介

篠笛の在庫(オンラインストア)

商品紹介

篠笛の在庫(オンラインストア)

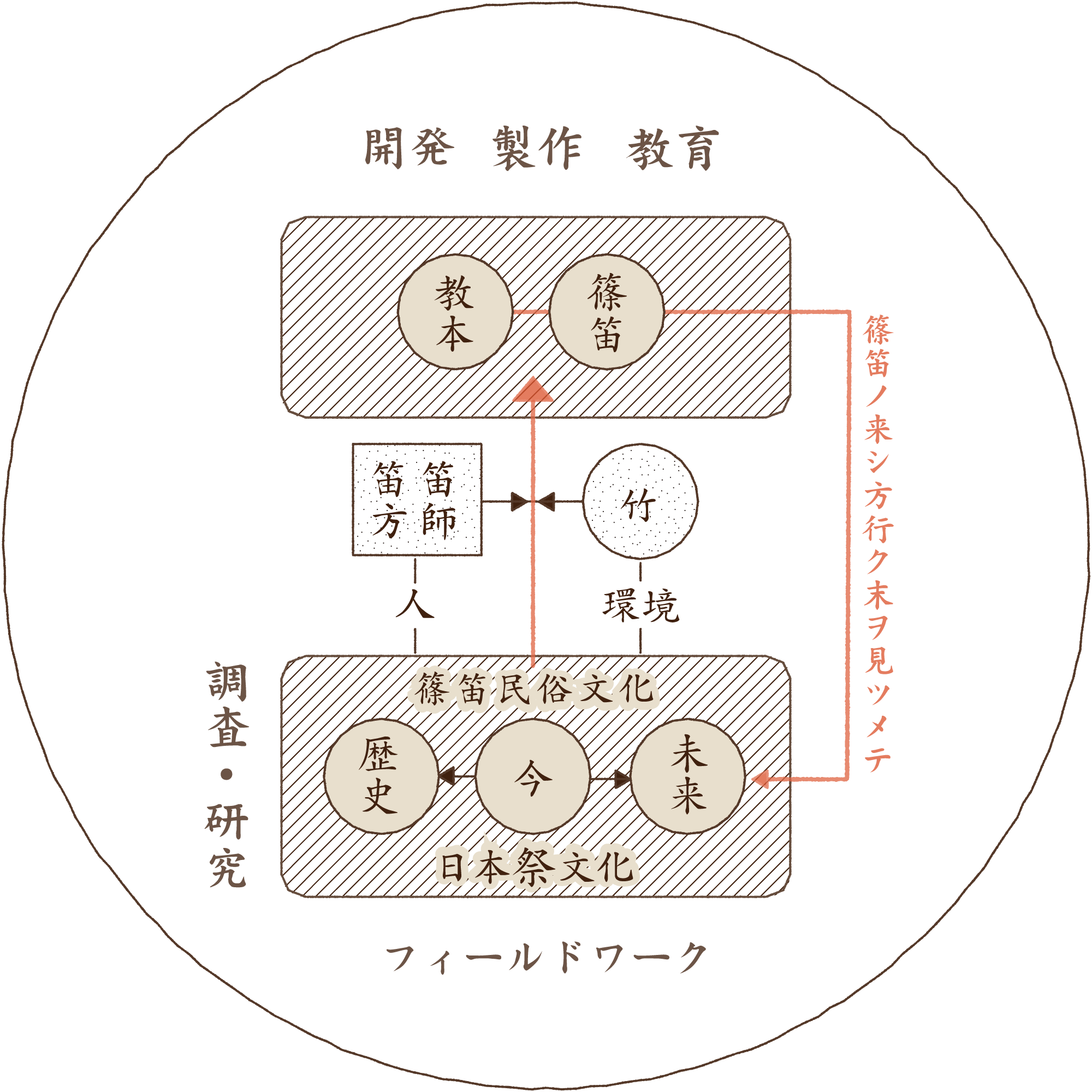

篠笛・祭文化の歴史研究を通して、

日本の今、未来を考える

篠笛、そして、篠笛の出自である祭文化を調査・研究し、その成果を発信すべく、講演、書籍の刊行、

YouTube配信など様々な活動を行なっています。 また、学校の音楽教育への和楽器・篠笛の導入にも取り組んでいます。

篠笛文化研究社では、未来の篠笛の在り方を考えるために、篠笛の歴史文化と、篠笛が育まれてきた祭についての調査・研究を行なっています。

研究活動

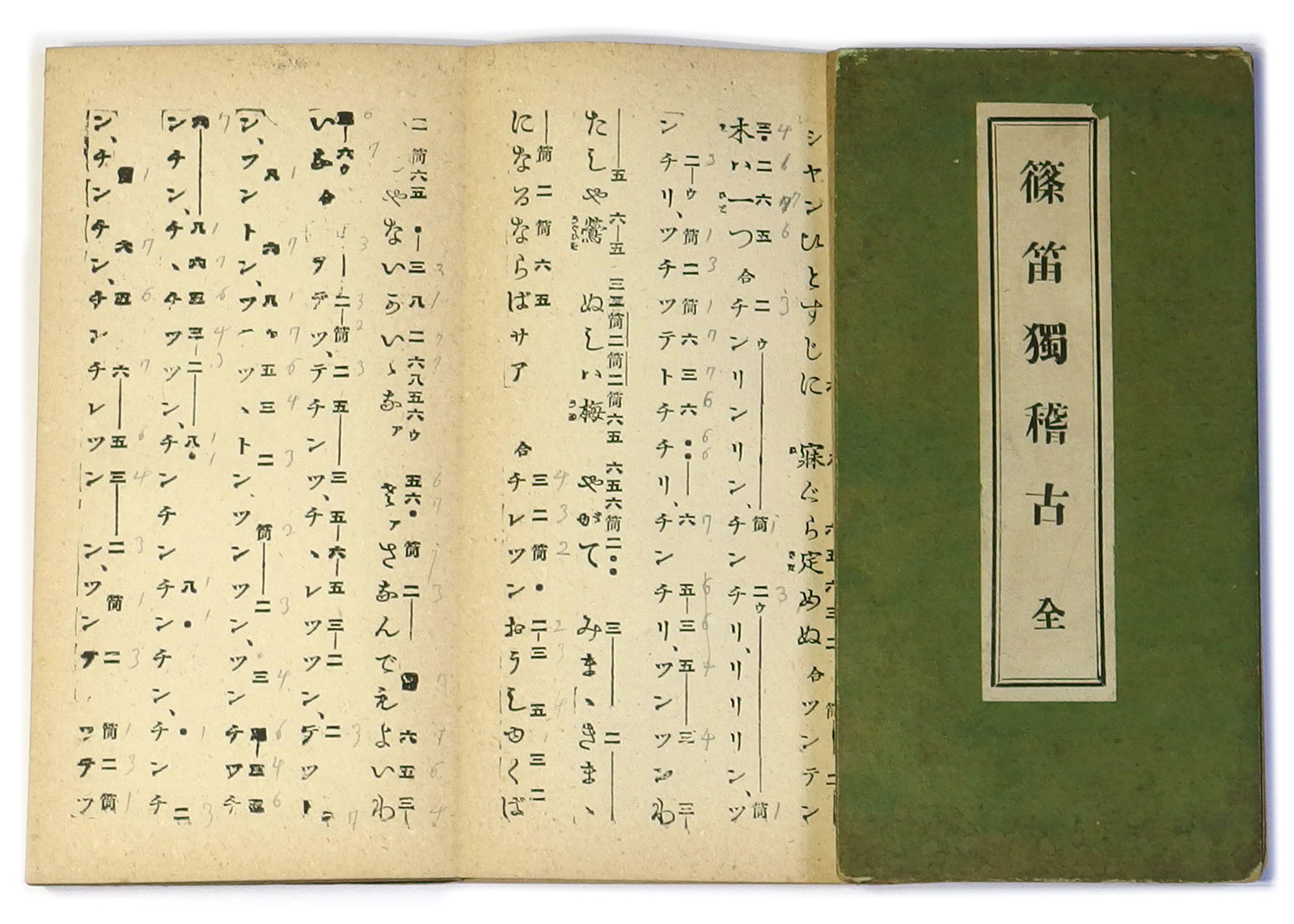

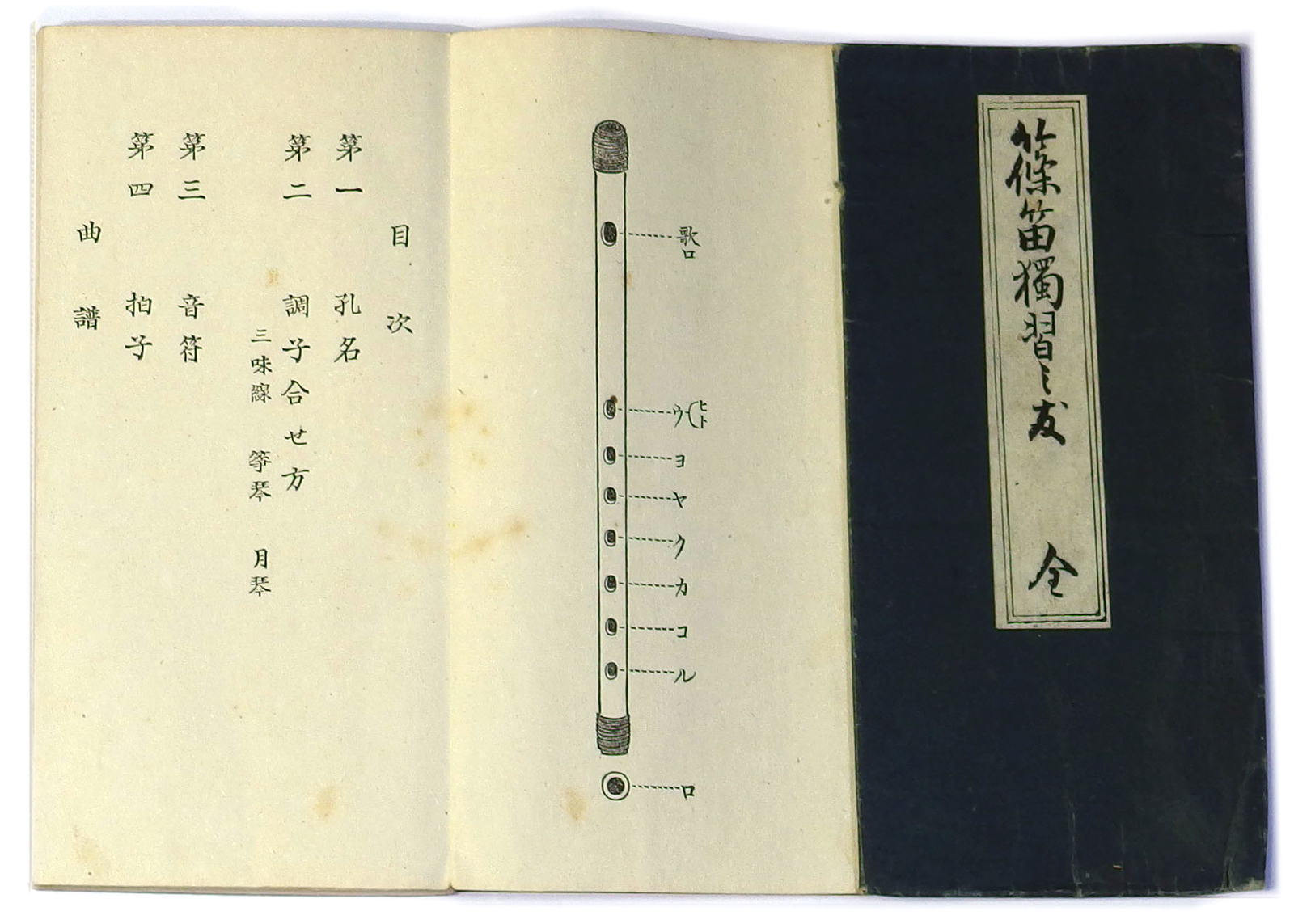

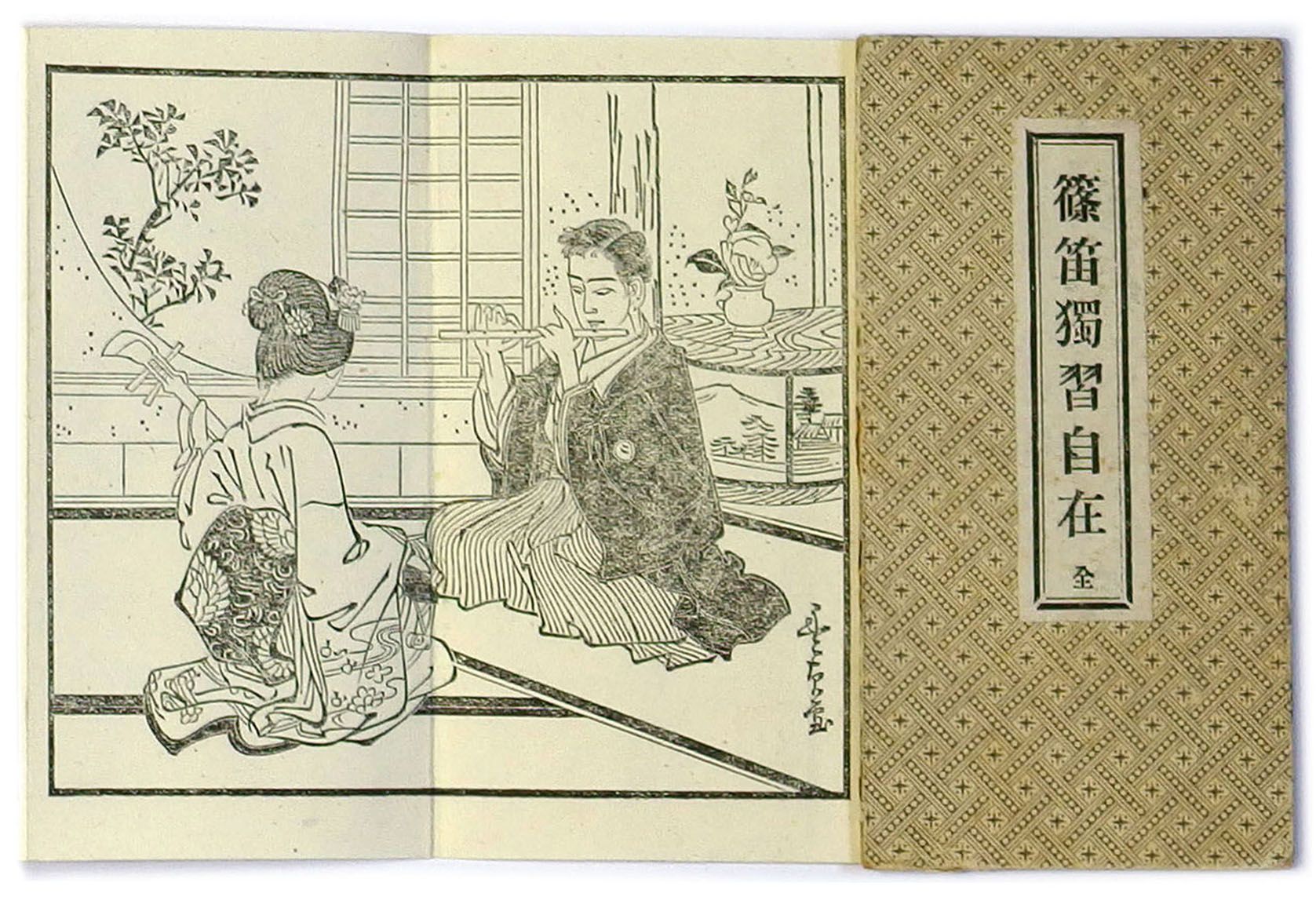

篠笛研究

篠笛の歴史文化/和楽器としての歴史・今・未来

篠笛は、祭や三味線音楽などを通して日本人に親しまれてきた楽器です。様々な分野で用いられてきましたが、相互の交流がなく、また、必ずしもその必要がありませんでした。

そのため、これまで篠笛の歴史や実態を総括する機会がなく、それが原因で、間違った篠笛の語源説の流布や、ドレミの笛の流行、さらには、そのドレミの笛が既存の篠笛の名前<唄用>に取って替わるという現象まで起きて、奏者、笛師の間で混乱が生じています。

篠笛文化研究社では、このような問題を直視して歴史に学びながら、篠笛の魅力を再発見し、それを未来に伝えるべく、調査研究活動を行なっています。

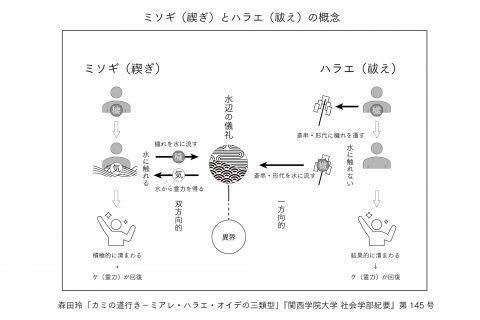

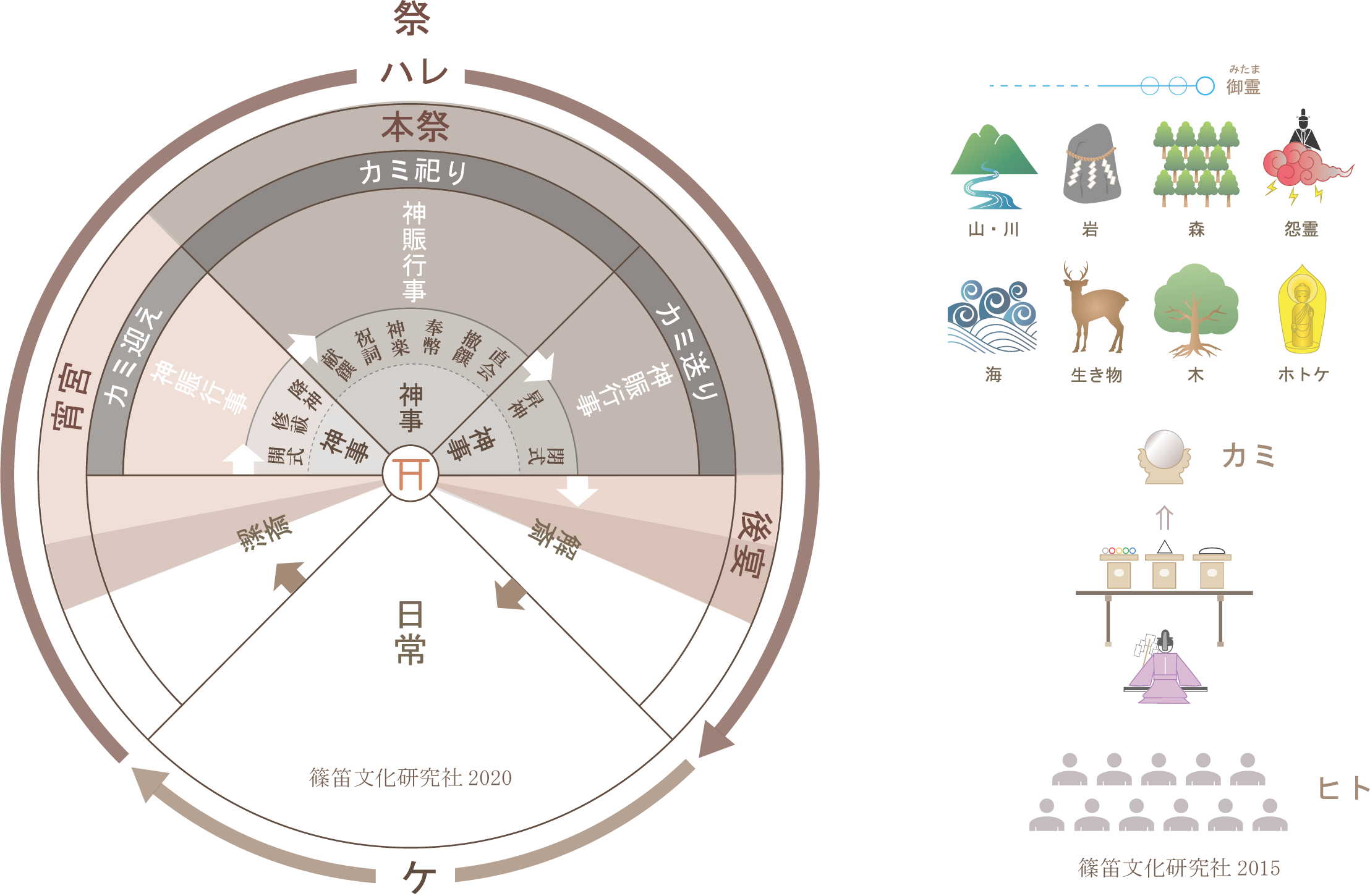

祭研究

日本の祭と神賑/祭具と芸能の発達史

篠笛が育まれてきた祭を知ることは、篠笛を知る上でも不可欠な作業です。

篠笛文化研究社では、様々な地域の祭を「神賑(かみにぎわい)」をキーワードに調査研究を行なっています。

祭を神事と神賑行事という二つの局面にわけてとらえると、二次元の絵が三次元の立体になるかの如く、その実態がありありと立ち上がってきます。

また、神輿、御迎提灯、太鼓台、地車、獅子舞といった祭具・芸能の発達史を具体的に追うことで、祭の実像に迫ります。「篠笛のゆりかご」である祭文化の未来を考えることは、篠笛の未来を考えることに直結します。

教育活動

学校の音楽授業への

篠笛導入のご提案

平成十四年(2002)の学校の音楽の授業への和楽器の導入以来、篠笛文化研究社では、小学校、中学校、高校、大学にて、講師の派遣、先生への指導方法の教授、プラスチック製篠笛など教材の紹介、芸術鑑賞会での演奏などを積極的に行なってまいりました。

和楽器に馴染みのない先生にとっては、篠笛の導入を難しく感じることがあるかもしれません。確かに音を出すために少し工夫が必要ですが、この音が出せるようになるまでの試行錯誤の過程も含めて、学びであり楽しみであると捉えることができます。

まずは「子供たちと一緒に学ぶ」という気持ちで始めてみてはいかがでしょうか。いったん興味を持つと子供たちはどんどん吹けるようになっていきます。当初は篠笛に不慣れだった先生も、授業を重ねていくうちに、自信をもって篠笛を教えることができるようになります。

<篠笛の特徴>

① 旋律楽器である

② 演奏の前に調律などの準備の必要がない

③ 持ち運びに便利

④ 卒業後も活用しやすい(国内・国外で自国の文化の披露の機会が増えています)

篠笛文化研究社では、学校の授業を様々な形でサポートいたします。是非ご相談ください。

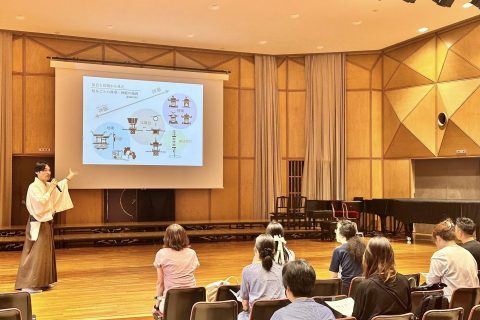

講演依頼

篠笛や祭の歴史文化に関する

講演のご依頼

篠笛文化研究社では、フィールドワークを活かした研究と、そこから得た知見を、さまざまなメディア(書籍・新聞・ホームページ・YouTube)を通して発信しています。その成果を皆さまと共有すべく、篠笛や祭に関する講演のご依頼を承っております。

写真や図表を用いて、具体的な事例を紹介しながら、わかりやすく楽しい講演を心がけています。質疑応答の時間も確保し、皆さまの疑問にお答えします。篠笛の演奏を交えた講演も可能です。

演奏を主とした公演は「玲月流」のホームページからご依頼ください。

講演時間・費用

企画内容やご予算に応じて、費用・講演時間をご相談させていただきます。

まずはメールまたはお電話にてお問い合わせください。

<演題の一例>

篠笛の歴史と文化

民俗芸能と祭囃子の魅力

ドレミがなくても日本は幸せ

日本の祭と神賑

四季の祭と日本文化

祭は誰のものか

地車のルーツと歴史文化

ダンジリ(太鼓台・地車)とは何か

神賑の祭具・芸能(御迎提灯・太鼓台・地車・獅子舞など)のルーツと歴史文化

神輿の役割と発達史

ほか

<講師>

森田玲(篠笛奏者・民俗学者)

プロフィール